A partir des années 80, des artistes contemporains détournent les codes et les grands thèmes de l’art religieux pour servir d’autres intérêts. Cet article retrace l’histoire d’un art entre sacré et profane.

Provoquer en sacralisant le profane

L’art contemporain utilise souvent la provocation pour amener le public à se questionner. A partir de la fin des années 80, c’est par ce biais que le sacré fait à nouveau parler de lui sur la scène internationale. Plusieurs œuvres déclenchent la colère de l’Eglise catholique comme des fidèles en détournant de façon très réaliste son iconographie. Il y a d’abord la photo d’Andres Serrano en 87, Pissed Christ représentant un Christ crucifié plongé dans de l’urine. Puis la Sainte Vierge Marie de Chris Ofili en 96 ou celle transpercée de Robert Gober en 97. De nombreux artistes n’hésitent pas à transposer de façon très explicite des images évangéliques pour servir leur propos. La Sainte Cène, la crucifixion, la piété ou les saints sont souvent utilisés et détournés pour questionner l’humain. Le corps, l’existence, la mort obsèdent les artistes de cette époque qui trouvent dans l’iconographie religieuse une source d’inspiration pour exprimer le côté obscur, morbide et sanguinaire, de la nature humaine. On citera à titre d’exemples, des œuvres dans le formol de Damien Hirst (God Knows Why, God Alone Knows, Saint Sebastian Exquisite Pain…), la piété selon Marina Abramovic ou Mark Quinn, la tête tranchée de Saint Sébastien de Joel Peter Witkin…

De grandes figures religieuses servent également le propos d’artistes engagés. Elles sont souvent détournées par des féministes pour dénoncer l’image et la place de la femme dans la société. En 89, Cindy Sherman expose une Madone à l’enfant aux traits maternels grotesques ; Kiki Smith, en 94, reproduit une célèbre statue de Marie Madeleine en l’enchaînant ; en 2008 , Sabine Pigalle présente, comme Bettina Rheims en 98, une série de femmes crucifiées sur la croix. En 2011, elle récidive avec deux versions de la Sainte Cène montrant des femmes blondes et noires… Certains artistes utilisent ce même principe à d’autres fins politiques. Le photographe Greg Semu, dans plusieurs de ses œuvres, l’exploite pour critiquer le colonialisme et la place des indigènes dans la société australienne. Vanessa Beecroft, en 2006, s’en sert pour interroger la double face de l’humanitarisme au Soudan… Dans un registre moins réaliste, enfin, quelques artistes préfèrent jouer sur le détournement ou la juxtaposition de symboles ecclésiastiques afin de critiquer le pouvoir et l’Eglise. On pense, par exemple, à Maurizio Cattelan avec La Nona Ora en 99 (Jean Paul II écrasé par une météorite), à Kris Kuksi avec Churchtank, son tank église en 2009, à Andrei Molodkin avec Catholic blood en 2013…

Se réapproprier le culte et les espaces sacrés

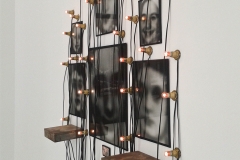

Dès la fin des années 70, certains artistes se réapproprient aussi le culte. Ressentant la force des rites qui depuis toujours ponctuent le rythme de la vie humaine, ils les utilisent pour servir différents desseins. Marina Abramovic, dans ses performances, réinterprète souvent des rites sacrificiels afin d’éprouver sa chair. Christian Boltanski présente de multiples installations semblables à des objets rituels pour explorer et célébrer la mémoire et l’absence. D’autres, nombreux, comme Robert Mapplethorpe, Cindy Sherman, Tony Oursler, Jean Fabre, Damien Hirst ou Ron Mueck font référence au memento mori à travers l’image de la vanité, le plus souvent pour critiquer la nature humaine ou la religion. Des photographes comme Gabriela Morawetz ou Sophie Zénon travaillent sur de véritables ex-voto contemporains qui questionnent la souffrance, le corps et la mort…

En parallèle, de grands noms de l’art contemporain comme Annette Messager, Kiki Smith, Berlinde de Bruyckere, Louise Bourgeois et tant d’autres exposent dans des lieux de cultes, interrogeant le lien entre sacré et profane. Certains, comme Douglas Gordon ou Subodh Gupta, utilisent ces lieux en rupture pour mettre en avant les paradoxes de notre époque ; d’autres, au contraire, cherchent à entrer en résonnance avec ces espaces, hors du temps.

Construire un monde entre sacré et profane

Quelques plasticiens s’inspirent de l’iconographie religieuse et mythologique non pour provoquer la raison ou servir le récit originel, mais afin de construire un imaginaire onirique perverti, souvent baroque ou pop. L’exemple le plus emblématique de cette approche demeure le cycle Crémaster de Matthew Barney qui débute en 94 et s’incarne de façon monumentale au musée d’art moderne de Paris en 2002 ou encore des œuvres de Damien Hirst dont la dernière en date, Trésors de l’épave de l’incroyable, exposée à Venise en 2017. Des photographes réputés comme David La Chapelle ou Pierre et Gilles travaillent également en ce sens dans les années 2000.

Mais là encore, ces œuvres, tout en s’inscrivant dans une recherche de beauté formelle chère à Platon, ne visent pas à nous faire approcher de la Vérité, de nature spirituelle. L’artiste détourne un référentiel sacré universel, afin de nous faire plus facilement entrer dans son monde, profane. En nous plongeant dans une réalité inconnue tout en étant familière, il nous amène par la beauté à percevoir une autre vérité qui n’est, au final, que la sienne. Comme l’exprime Titus Burckhardt dans Principes et méthodes de l’art sacré, « s’il y a de nombreuses œuvres d’art profanes à thème sacré, il n’existe par contre aucune œuvre sacrée à formes profanes car il y a une analogie rigoureuse entre la forme et l’esprit ». Puiser dans un langage formel sacré, ne suffit pas à remonter à l’essence même de l’art qui élève l’âme.